松本へ。

前回は南アルプスから北上し、霧ヶ峰から降りて向かったのだが

今回は塩尻から。辺りは雪景色。だが松本市内に入るとほとんど雪はない。

駅から歩いて、少し見慣れた景色へ。やはり歩きはいい。

既視感のある河岸で、これを撮った時は気づかなかったが

神社の向かいに来て、何かがおかしい。

あれはなんだ。

??

この神社は白兎を祀っているのか?

いや、リアルウサギを飼い、定刻で散歩させているのか??

後から考えれば、誰かがウサギを連れてきて、散歩させている、との推理が有力だ。

これは地元の人に訊いても、わからなかった。

宿で自転車を借りれたので、そこから(けっこう)北上し、美味しそうな焼き菓子屋さんへ。

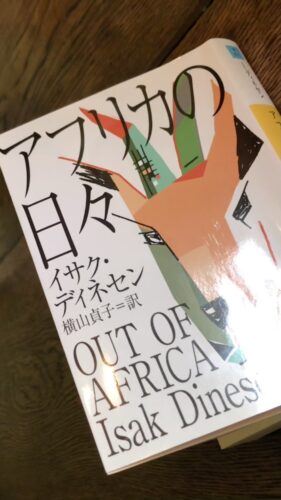

そして南下し、栞日 さんへ向かった。ここは旧 SANYO 電器の取り扱い店舗だったのを引き継いだ書店&カフェで、新旧の要素が混じり合っている。中身は超絶オシャレである。そればかりか、真向かいの銭湯まで経営されているという、テルマエ好きには危うい店である。

松本といえば、随分前からお世話になっている sugar me こと あゆみさんの拠点であり

丁度観たかったプロジェクト Whispering Tiger のライヴがあるので、観せていただく。さらに撮影許可も貰う。

この時隣り合わせ話しかけた方が、なんと後から聞けば老舗の飴菓子のご主人さんで、翌日に音楽の話もいろいろできたというのが、なんとも嬉しい。

もうひとかたの Yanai さん、初めて観れたしお会いしたのだけど、音の手品師だった。

やりそうで誰もやらないことをやる、不思議な音楽家。

よっぽど頭がよくないと、というか、デザイン感覚がないと、ああいうのはできないと思う。

色々話が合いそうだったので、またお会いできる機会があるかもしれない。

Whispering Tiger は前田智子さん sugar me さんのユニットで、イメージはしてたんだけど

実際に観ると、結構ロック色のあるあゆみさんのギターと歌、すごく丁寧な智子さんの朗読で、

間合いや切り替わりの鋭さ、遠隔の二人なのにどうしてここまで息ぴったりなのだ。

やっぱ人のライヴは観てて面白いし、学ぶところ多い。おふたかた、三人ともかっこよかったです。