11月生まれの音楽仲間がなぜか多いのです。

ご無沙汰の人も、遠くにいる人も

またよい一年を、重ねられますように。

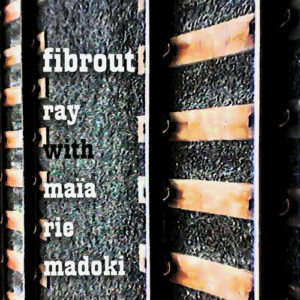

Hiromi Tsuchiya (vo)

Old Tree, Blues, and Summertime

Madoki Yamasaki (vo, gt)

Kaze ni sasowarete

Maïa Barouh (vo)

アフロ、福ちゃん、種さん、はせさん、はるかちゃん、文吾どん、十夢くん

…数えきれません…

ちょっとなんというか

控えめなウェブログが続いたのですが

それぞれに意味があって

というか、ひとつの控えめなメモにはもうひとつの深い何かがくっついていたことに

ようやく気づいている11月。

月はやっぱり、ふたつあるんだろうか?

この「月」に、一がふたつ、あるように。

ちょっとまてよ

いちがふたつ?

そう、これは誰にたいする文でもなく、

君だけにたいするものなんだ。

リハーサルの合間

さるエンジニアさんが

「遠征先のホテルでラーメンを食べようとしたその瞬間、箸がないことに気づいた」

その試練の顛末を知らせてくれた。

これはわかる。すごくよくわかる。

僕はその昔、学校の水道と照りつける初秋の日光とで焼きそばUFOを温めて食ったことがあるが

サバイバルはいつだって人間の基本だ。

彼は「コメント用のペンと引き出しの鉛筆を巧みに使って、ラーメンを食した」そうである。

インクや黒鉛がラウメンに染み出さなかったことを願うしかない。

また、ある言葉の巨匠さんは、「私は、歯ブラシを使って食べたよ」との驚くべき証言をくれた。

歯ブラシか…歯ブラシが二本、備わっていたのか…?

いや、もしおいらがその境遇なら、間違いなくその歯ブラシを使っただろう。

そして、「モノを食べながら、同時に歯を磨く」…という超現実を叶える時間の剃刀に、

slip, slidin’ awayという、ポール・サイモンばりの詩情をうかべたに、ちがいない。

まず、間違いない。おわり。

おんがくって

ききてがあってはじめて

せいりつするように

ひとって

ふれあったひとがいてはじめて

そのひとのなかでいきつづける

いまでもそこに

いるかのように

てんしゃ

かもしれない

こころやそんざい

すべて

あるいはいちぶ

ほんなら

おんがくってのも

おもいでなんやな

あるいは

ひとみたいに

おなじように

9月が過ぎると急に何かが変わった気になっている

毎年 11月までのこの期間には何があるのだろう

これまで冷静に考えたこともなかった

ハロフィンや秋祭りや冬支度や

なにやら もろもろ せわしい

季節が 透明な夜に 向かってる

あたたかい はずの 透明な夜

参加音源がいくつか出たり

冬に一仕事あったり

一服ではあるが

また腕を磨かねばならぬ

これを機に

自分の中の予想外に対峙できるよう

ギターでも上手くなりないな、と

おもうこの頃です。

何度か書いていることではあるが

「自由」

この言葉は魔法だ

それ故にとてもおそろしい

世の中には多くの人がいて

多くの境遇がある

それぞれに「自由」の意味は異なる

たとえば

強者は強者であり続けるため、自由に力を行使できる事を望む

弱者は束縛から逃れるため、自由を求める

それらを実現するため、やる事は全く逆なのだが

同じ「自由」をピボットにすると、みんな逆を向いていることにすら気づかない

おそらく、それぞれの自由は逆回転をするプロペラのように並んでバランスをとっている

羽根が触れないかぎり

普段 これらは交わっていないようだが

もちろん いつまでも交わらないわけではない

片方の自由を守るためには、片方の「規制」が必要になる

さもないと片方の自由は蹂躙される

ところがそこには何ともいえない、心地悪さがある

「規制」だと…?

目を背けたくなる、打ち壊したくなる

それは、自由の敵だろ!?

「規制緩和」という言葉は、こうやって承認されていく

「上」にいるものの自由と、そうでないものの自由は、意味が違う

よって、権力者が「自由」を看板にするとき、

ステートメントを出すとき、

一度、真逆の回転で翻訳しないといけない

『従来の枠内では報道の自由など基本的な制約が多いため』新しい国営放送の創設を検討

実際に半年以上前に流れたニュース

ここには、すべてが表れている

だが、これでも難解ならば、こう推論するしかない

タイプするのもおぞましいが、こう考えている人々がいませんか?

『我々には、戦争をする自由がある』

…

自由という言葉は、魔法であり、偉大であり、それ故にとても恐ろしい。

たぶん「自由」に変わることばが必要なんじゃないか、

そんな気がしてる。

或は、自由をちゃんと動かすための

言葉が要るのかな

「規制」以外の。

修学旅行以来の 平和記念公園

引率された子供のころとは 違うのかな

平和大橋 にさしかかったあたりから

既視感 いつかの京都? 鴨川と似てなくもないような

広がる穏やかな景色に 心が吹かれ

視界を右にパン 原爆ドームが佇んでいる

橋を渡り終え 記念公園の入り口を斜めに歩いて行く

タクシーが群れる正面を入る気になれない

斜めに歩く

それだけでじわじわと来てしまう

この空気ってなんだろう

好天 気持ちのよい風 優しい木々 あまり見た事のない葉や幹のかたりくち

あまりに残酷な記録と同居する 緑と白のモニュメント

およそ60年間 じっと語り続けてたんだね

ヨーロッパからだろうか 多くの人々

二人組に声かけられ 話し込む

日本語でもいいですよ と言われるが

日本語でも難しい内容だからと 拙い英語

まとまらないことでも 話すことによって整理されてくることがある

驚くほど冷静に 物事を見ている人々がいる

そりゃそうだ 今じゃこの世に72億人も人がいる

それぞれが 視点をもっている

同時に

それだけ人が多いから その人々を誘導しあっている

誘導がいいことだとも思われているから 広告があり メディアがある

ビッグデータさえ

また

ながれていくメディアがある一方で ながれずとも消えずに

しっかりと留まっている活字もある

鶴たちの そばで

あまりの内容に 知っていたような気はしながらも 圧倒される

涙がとまらない

仕事場に戻っても ふとした折に涙がとまらない

ネパールの地震…

高校時代の数学の先生は、毎年ネパールに旅してて、授業の後半にはかの地の話をしてくれた。

数学は苦手だったけど、彼は好きだった。

去年同窓会で会ったときも、相変わらずだった。

よく行くおいしいネパールカレー屋さんは今日も賑わっていたけど、

そして店員さんのご家族は大丈夫、とのことだったけど、

心が痛いし、生きてる限り、何が起こっても不思議じゃないと、また思うのです。

地球からしたらほんの薄皮の上に暮らしてるのが人類、動物類、植物類なわけで

いくらビルを建てようがモニュメントを建てようが、それはかりそめ。

とはいえ苦しさや辛さは、あきらめようとあきらめずとも否応なしに降って来るわけで

この世に天災が存在する上に、人災みたいな馬鹿なことはやめようよと思う。

そんな時がいつ起こるかわからない中で、常に恐怖して生きるのは辛い

生きてる瞬間を大切にしよう、とも思う。

みんなそれでいいとも思う。防災の訓練の為の訓練の為の準備とかをしている人を見ると、

やっぱそれは違うと思う。

だけど、どんな風に生きようと、去ろうと、後世に被害を残すようなことはしちゃいけない。

戦争や放射能汚染は、人災ですよね。

自分の何世代も後、もしかしたら人類が滅んだ後まで悲しみを残すようなテクノロジーなんて

推進してよいわけはないだろう、と思うのです。

列車で長旅。いいギター工房だったな。

—

駅で車掌が「ドアを閉めます。ご注意ください」とぶっきらぼうに言ってて

他人事みたいな「ドアが閉まります。ご注意ください」より気持ちよかった。

—

飯を食いながら

「オレは昨日までとは一味違うぜ」「オマエ、ご飯粒ついてるよ」

どうやら「オレ」の発言には、※印が付くらしい。

—

すごく速く動いて、止まれば、氷になる。

—

車に乗って、しりとりをするとき

周りを見て、景色を言葉にしながら

しりとりをすると、何故かうまくいく。