約1名の新幹線遅刻を除いて、いい気分で西へ。

岡山到着。快晴、駅からの空気も眺めもきれい。

わっちお薦めの天神ラーメンを食べて会場へ。

さん太ホールは小ぶりな会場。表口の雰囲気がいい。

舞台はいつもと反対側、上手から出入りするのだけど

ドラムのマイクに足をひっかけそうなのでやはり裏を回って下手から。

それによって行方不明扱いされる危険もあるのだが(事実そうなった)。

そして。なぜかバンダナ巻いて頰の赤いドラマーが登場する。

立ち位置が遠いのを幸いに、極力見ないようにする。

念のため、ディスっているわけではない。

特に注意を払わずとも、彼とはだいたい合うのだ。

アグレッシブ、かつアットホームな本番でした。

ありがとうござんす。

岡山って、

ほどよい都会の規模感というか、落ち着いてて充実してるやんというか

たいして市内を巡れたわけでもないが、

この県に住みたいという人が増えてるという話、なんとなく納得します。

—

翌朝、メンバーは広島へ。

僕は一人旅。

ノスタルジーな列車に乗って

ノスタルジーが終着駅に着いたと思ったら

その上を行く単線、単車両

枝をパサパサかきわけて走る因美線。

列車が滅多に来ないのをいいことに、枝を伸ばしてる森。

列車も歩くように走る。

途中「みまさか」の付く駅を何度も超える。

「美作」は岡山で最も過疎な市だとか。

でも素敵なイメージしかない。

岡山から鳥取への県境のトンネルをくぐり、

そして着いた「那岐」駅。

タルマーリー。

廃園となった保育園を改装したカフェと工房。

サンド、ピザ、チーズパン、そして5種類のビール。

そのすてきさについてはまた改めて。

津山から再び岡山経由で、広島へ。

1年ぶりの路面電車。この乗り場に来ただけでグワっとくる。

何杯飲んだかわからない麦酒でたいがい出来上がっているので、Jくんとカレーを食べたらさっさと寝る。

(後の祭りだが、この晩はMockyが広島公演をやってたらしい)

—

生憎の雨。昼過ぎに会場へ。

クレドホールは去年強烈な印象があった、全てが四角いスペース。

ステージ側からは残響すべてがショートディレイなのだ。

それも含めて、なんだかロックな気持ちで盛り上がる。

イメージ変えて、というか去年の延長のような、風体。

◉◉ + 白ずくめ

面白かったなぁ…

この日は遂に、一言も話さなかったけど、言いたいことは結構あったのだ。

ぶち、楽しかったけん。

—

翌朝。のぞみをスルーし、平和記念公園に。

僕的には「祈念」の方がしっくりくる。

…いろんな経緯で「記念」と言うのだろうけれども。

一直線に並んだ噴水、死没者慰霊碑、平和の灯、原爆ドーム

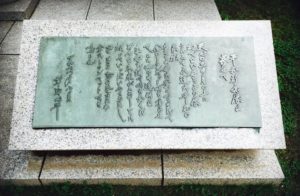

安らかに眠って下さい

過ちは

繰返しませぬから

ここに来ると説得力の全然違うことば。

主語のないことばは日本特有の甘さ、なのかもしれない。

だが「すべての人間が主語となるべく」あえて主語を入れていない。

むしろこっちだ。

かといって「私たちは」と入れると、違うだろうな。

連帯責任、にすると、それは薄くなってしまうから。

僕は

「自分だけと捉えず、自分のこととして捉える」ことが

大事かなと思っている。

…

鐘を鳴らす。除夜の鐘を思い出す。力任せではなく

ある程度の距離を引っ張って突くと、いい音が響き渡る。

女性二人組も、西洋のカップルも、おじいさんも、叩いてく。

少し脇にあった、平和祈念像と

草野心平によることば

天心の三日月の上に

幻でない母と子の像

これこそ永遠の平和の

象徴

童子よ母の愛につつまれて

金のトランペット吹き鳴らせ

天にも地にも透明な

平和之調べを吹きおくれ

どんな未来がこようとも

頬っぺいっぱいふくらまし

no more Hiroshimaの

金のトランペット吹き鳴らせ