reassessment

過去かもしれないけどそうでもない話。

ふと、web mag での記事を見た。

昔、携わった特集の再考記事だった。Bass Magazine 2004年8月号。

“BM名盤ナビゲーター vol.1” の “01” すなわち1枚目のレビューを書かせてもらってました。

My Aim is True / Elvis Costello

この選盤は自分だったか提示されたかは最早覚えておらず、でも自分が OK したのは思い入れ深い曲が最後に入っていたから。(The Pop Group はじめ、他の盤も大概思い入れ深い)

“Watching the Detective” はここで推してるようにベース、ひたすらかっこいい。

写真掲載はひとまず控えておきますが、読める方はぜひ読んでください。

でも…

実は個人的には、ベースも曲全体もさることながら

この曲、ドラムが死ぬほど好きで。

イントロから最後まで、最高っしょ。

当時は好きな曲ばかりカバーするバンド “The Helicopters” っていうのを友人とやってて

そこではパートとっかえひっかえしてたんだけど

この曲は当然のごとくドラム叩いてた。

西部講堂で一回、京大生じゃなくても参加できるロックフェスみたいなのがあって

これを叩いたのと、Television のカバーをギターボーカルしたのは、ずっと若い頃の思い出ではあります

…ってどんな青春やねん。あの頃かぶってたデニムのキャスケット、どこになくしたんやろ。

UK パンクやニューウェイヴ(ここではニューロマンティックまで一緒になってる)

のくくりはこれでいいんか?

とか突っ込む向きもあろうけど

そして NY パンクと UK パンクって、全然違うようだけど結局は一緒に吸収するよな、と思ったり

プログレと The Band の両方が好きな自分としては、ガース・ハドソンとトニー・ケイのオルガンにも通じるもの感じてしまったりで … 結局はクラシックなんで … 閑話休題

ともあれ、この記事が作られた時点で、既にリアルなニューウェイヴから20年以上も経過してるんですよね。

それからさらに21年後、2025年に、また取り上げてもらえるって感慨深いです。

音楽ってこうして、何度も再解釈されて再評価されて、螺旋描いてとんでいくのでしょう。

おおきに Mr. Tsujimoto

不肖 僕の今回のアルバムも、そういった再解釈の産物であることは、言うまでもありません。

最後に、ここには取り上げられていないけど、自分的に外せない一枚を

飛行体は金星の方向

稽古のあといつものように海岸に寄ると

いつも金星のあるあたりにやたらでかい飛行機があって

でもカメラを向けるとどうやら点のようで

動いてもいないようで

おかしいな肉眼でもメガネ付きでも

なんか機体みたいなのが見えるんだが

ちょっと霞んだ空が乱反射してるのだろうか

そんなんで真相わからないが

一応金星ってことで帰ったとさ

あ 土星と海王星も近くに浮いてたはず

みんな観ましたか 今週は惑星直列ウィークだからね

灯台と双子と火星と満月

フォーカスとブラー

僕のように音楽をやっている者は、

リアルタイム、と、過去現在未来、という

二つの時間をいつも考えてる。

リアルタイムとはもちろん、舞台。

過去現在…というのは、つくること。

トラックを重ねる、構想する、夢や思いつきを試す、思い出す…

観たり聴いてもらったり、その後で変わっていくこともある。

むしろそちらが音楽の伝わり方だろう。

これらは、交差もする。

音楽は波だ。そこには「焦点が合ってるか」という問題が出てくる。

あるいは、「いい感じにブレているか」というものある。

そんなので、この答えの出ない人生みたいなことを、ずーっと考えたり、感じたりしてるわけだ。

さて、今年はしばらく「フォーカスが合うか合わないか」についての構えを変えることにした。

心のフォーカス 身体のフォーカス 視覚のフォーカス 結果のフォーカス

これらは一致しなくても構わない…!

少なくとも、つくっているとき、準備しているときは、それぞれのセクションで詰めて行って、

その後でレイヤーを合わせればいいんじゃないか。

どうしても、練習などをしていると、どこが違う、どこが合わないと気にし出して

何度も何度もやり直し、何も進まないことが多い

そしてやっと突破した頃には、いろいろ忘れてたりする。

それはそういうものだと思いつつ

詰めることは詰めるが、ここは気分を信頼しようとか、

音には出てないけど流れがいいとか、

そういう風にしてった方が自分も楽しめるし、

いいものが作っていけるんじゃないか

自然と都市とひとりごと

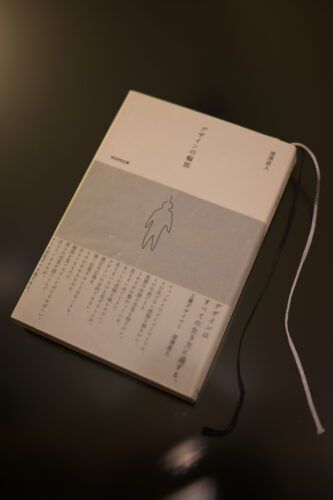

デザインの輪郭 / 深澤直人

とても感覚的に綴られていて、意識への接近や実践へのアプローチに

濁りがないというか

刺激される本でした。

わかりにくいけどわかりやすい、という。

深澤さんはアメリカ滞在時期に八ヶ岳に土地を買い、帰国後にそこを開墾して山小屋を自ら建て、

東京事務所での業務を広げながら山梨に精神的、身体的な拠点を持った…というくだりに感じるところ大いにあり。

そして、そのインスピレーションになったのが、サンフランシスコ周辺の人々の

都会から「車で一時間程走れば手付かずの大自然に入ることができ」、コヨーテやアライグマが出るところに普通に暮らしている

という状況。

日本からすれば羨ましいのか? それとも怖いのか?

(近年の各地のアライグマ出没とその「被害」を考えても)

だけど緑はやはり大切だな、と思っていたところに

L.A の大火災

…

…

心が痛みます。

SNS に溢れる画像映像も恐ろしいが、実際はそれどころではないだろう。

一方でフェイクも出回り、AI に席巻されるネットでは、却って情報への疑念が深まるので逆効果なのでは…と思えてしまう。だがいずれにせよ。

人間は自然にはとうてい叶わない。

だけど自然と共にありたい、と思うのです。

…

東南海域に暮らすもののひとりごと

だけどこれから何十年、何世代と、続くことだから。

シューとスター

今年は、弦楽器をもう少し学びつつ

ライヴ活動していければ、と思ってます。

かなりインドアな(想像はアウトドアだけど)アルバムを作ったので

ほぼ生音でできる場所、いくつか見つけてライヴをしたい。

基本一人で演ってくので、また段取りも練り直さねば。

昨年前半に試してきた小道具類も、もう少し見直そう。

と、小さい子供が叩くドラムの音を聴きながら、ええノリしてるな〜と少しワクワクしている雨の夜です。

青年の頃の夢としては、ドラマーになりたかった。

その計画は無謀になりつつあるけど、

楽器の中で一番没頭できて、頭も冴えるのは、僕の場合はたぶんドラムなんですよね。

右脳と左脳が両方刺激されるというか。

もちろんその為には、身体が整わなあかんけど。

一方で、いつも下ばかり意識するベースという楽器には

— ハイポジションに行けば行くほど下に屈むなんてさ —

ときおり疲れてしまうので、

しっかり立ち上がって上空を見る、なんてこともしてみたいのだ。

穴あきアコースティックベースは、年末からブリッジの裏を診てもらっているところ。

生音がどうもしっくりこなくて、治ってくるといいな。

その後で、改めてライヴセットを考え、無茶のない道具で外に出たい。

p.s.

シューゲイザーのセレクト MV なるものを観ると

彼ら彼女ら足元ばっかり見てると思いきや、真上からのカメラを直視してるのが多くて

むしろスカイゲイザーやん。スターゲイザーやん。

ドのないスタジオ(の終わり)

キーボードを掃除

鍵盤奏者ではなく

シンセベース用のショルキーも売っぱらったけど

打ち込みをしないわけではない

写譜 勉強 たまに曲作り

作品には生音を使うというだけのこと

そんなわけでうちの studio 07 には

デスク下に61鍵の MIDI キーボードを仕込んである

ところが昨年末は

C3 (真ん中のド)の音だけ

いつも ff(爆音)になるので苦笑してやり過ごしていた

年を跨ぐとついにそのキーが反応しなくなった

つまり真ん中のドだけが存在しない音楽スタジオ…

…それも面白いかもしれない

が、やはりそんなことはないので

買い換えようと画策

なにしろこの M-Audio はさる知人から無料で譲り受けた物で…

とはいえ、デスク下に収めるための工作に結構手間かけており

この寸法でないとならぬ

そうなると選択肢は2つだけ これと同じモノか Nektar か

うーん

思い直す 分解しよう

異様にネジが多かったけどうまくできてる

なんてことはない 埃の山を吸って払って 再組立

…治っておる!

おかげで譜面入力も楽になりました。

ところが今度は Ab2(その少し下のラの半音下げ)だけ

異様に長く入力される つまりノートオフを感知しない

まぁこれは許そうかな 困るけど

しぶんぎ座流星群

新年早々流星群で

新月の直後だから絶好の機会だとか読んだので

寒い中、湖岸で北の空を1時間見つめたのだけど

ひとつも流星は撮れなかったです

もっと水平線の近くだったってことかな

南の空はいつもと同じくオリオンが綺麗

M42も赤く輝いていました

体感3秒のメルカトル

年の初めは静かめに過ごしています。これでも一瞬で三日が経過だよ。

去年はいろいろ頑張ったつもりだし、やれたことも多いけど

空振りしたことも(いつもの如く)相当多く

中でも一番がっかりしたのは九月のフェス一本が中止になったことだった。

台風回避だからどうにもならない。

前半と後半でまるで違う年になったようで、7月以降はほぼ、手の届くエリアでの活動ができなかった。

巡り合わせ、とはいえ。

そんなわけで9月に 旅に出た のは、必要だったし、たぶんそれだけではなかったし

メルカトル図法の高緯度地のごとく、2024年の中でも存在を大きく示している。

そして何より大きかったのはその7月以降、アルバム umi no machi を作れたことだ。

どれだけ聴かれるか、評価されるかはわからないし、それは聴く人それぞれの解釈だけれど

自分の中ではこの作品に、大いに納得している。

素敵なアートワークと共に

いつも僕の音楽を励ましてくださった nakaban さんには

いくら感謝してもしきれない。

さて今年がどうなるかはわからない。たぶんこれまでとは違う年になる、そんな気がする。

いずれにせよ、去年できなかったことをできるように、

また地道にやっていこうと思っとります。